John Singer Sargent ― 2012年06月23日 18:17

リンクのほうに、載せながら気がついたんだが、こりゃリンクというものとはちょっと違うよね。そんで、ブログのほうに後から移して行くことにしたんだ 。

もっともベラスケスの『ラス・メニーナス』のパロディは山ほどあって、ピカソですら描いてる。ダリもだって。

ヴァーチャル絵画館 ジョン・シンガー・サージェント

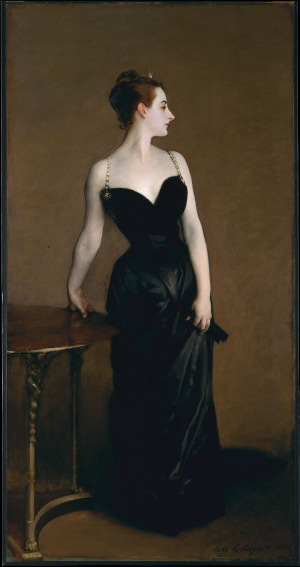

15世紀の肖像画を思わせる真横からの造形が美しいこの女性、とても身分が高そうだが、どうやら、向かって左の肩紐が落ちていたらしいんだな、最初は。 ・・・それだけ?

としても、それがなんでスキャンダルになるのかって言うと、やっぱり、肖像が、リアルだったことから、当時社交界で有名な人物が特定できた事(Xって、やっぱり匿名という意味だったんだろうけど)と、そのだらしなさが官能的とか下品とかで実際、完成した絵の受け取りを拒否されたりと、まあ、大変だったらしい。・・・もったいないなあ。今の感覚から言うと、やっぱり、よく分からんが。

別に何か、作為的なものは感じられないけど。

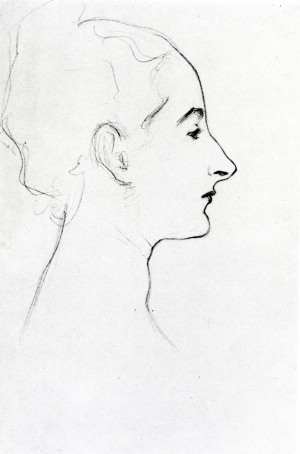

横顔が特徴的。なんでそんなに目くじらを立てなきゃならんかったのか、やっぱり、よく分からん。社交界は”謎の世界”なんだな、一般庶民には。

そういえば、むかし、師匠がヨーロッパに行って、メビウスやらシュイッテンらと初めて交流を持ったときに、帰ってきてから盛んに、

「向こうのやつらは、生まれ以外のほかのこと、たとえば才能とか、事業とかで成り上がった者を軽蔑するような態度をとるんでムカつく!」

みたいな事を言ってたな。要するに、そういうことなんだ。

ホントは、少年の頭部を描いた魅力的な絵があって、ここに置きたかったんだけど。

どこかで見た事があるんだけど、ネットで調べても分からない。>教えて、知ってる方。

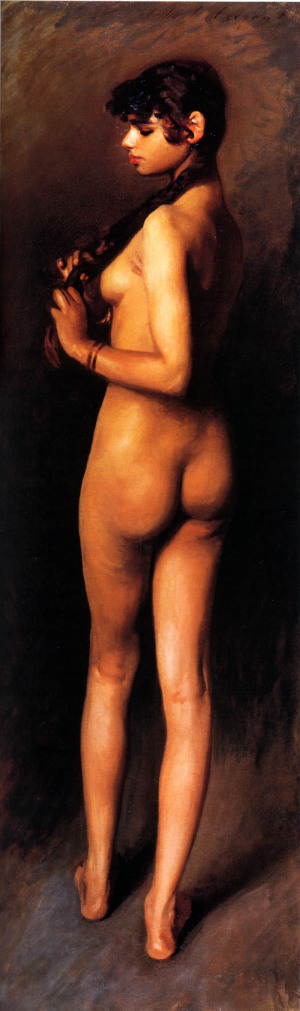

少年少女がうまい画家は最高だ。おそらく人生の一番琴線にふれる部分を忘れていないんだ。誤解を恐れずに言えば、人生は子供の時代を送るためにあるって言う人がいるくらいだからね。荒波の中を潜り抜けてゆがむ前の、神に祝福されたままの姿に、不安とか傲慢とか不遜とか無垢とか、恥じらいとかいろんな宝ものが入ってる。

でも、それが、少数派の意見であったうちはよかったけど、今の時代はそこにしか価値がないように思い込んでいる、「若さ偏重」主義者が大多数の軽薄な時代になっちゃった。持っているものは、それをひけらかし、駆使できる老獪さを身に着けているものが幅を利かし、自分をマテリアルとしておもちゃにできる柔軟さを若いうちから獲得することが普通になってきた。情報にさらされて、猛烈なスピードで老成してしまうんだね。

そんな生まれながらの財産を、努力や忍耐によって違う価値のものと置き換えてゆくのが人生だとしたら、今は、置き換えるのを拒んで後生大事に持ってる連中があふれている。それは生ものですよ?交換期日が迫ってます。いつまでも大事にしていても、変質しちゃうんだからね。

昔はみんなそんな事は百も承知してたから、せめて若いうちは夢を見せてあげたいと、親が子のために努力したもんだったが、今は、親までピーターパンだからなあ。って、人のことは言えないけどね。>自分のことだろ?そうです(T^T)

まあ、そんな価値観が支配的だから、若さを持ってる者から奪ったり、傷つけたりといった事件が多発してんじゃないの?って思うけど。

ああ、また余計な事を考えちまったぜ。そうそう、この絵は、エキゾチックな頭部の形が特徴的。首の長さと、肩の骨、足首の細さ、小さい胸!そして何より肌の色。人種的な魅力を存分に表現してるから、いまだったらアルカイダの標的にされかねないな。逃亡しようとして、鼻を切り落とされた美しい女性の記録を以前、放送していたのを思い出すよ。世界観は正義の質まで変えてしまう。美しさは、永遠の謎なんだよ。人の一生のある一瞬に訪れる、奇跡のような瞬間なのに。

人種的な魅力といえば、造形的な魅力もあって「アナカプリの少女、頭部」はホント、すばらしい!とてもポップな印象だ。真横からの造形は最高にエキサイティング!

いや、・・・この内容で高いとはいえないかも。すごい本です。Abbeville Press!

コメント

_ Federico ― 2012年06月30日 07:37

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://namwo.asablo.jp/blog/2012/06/23/6491140/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

_ RE+nessance - 2012年06月26日 21:12

修道女ヘロニマ・デ・ラ・フェンテ1620年ディエゴ・ベラスケス「無原罪の御宿り」は「バトモス島の福音書家世ヨハネ」と対をなしている作品だという。

対になった聖母マリアは13歳前後の乙女をあらわしているらしく、あどけなさが伺える。だが非常に人間的な表情に思えるのだが。12の星、太陽の光で紅にかわる長衣。足には下弦の月を踏む。

修道女ヘロニマ・デ・ラ・フェンテ(1555年- 1630年)はベラスケスの描いた聖母マリアより、いっそう人間味に溢れている。個性的な修道女だ。66歳の修道女ヘロニマ・デ・ラ・フェンテ。彼女は14歳でアビラのテレサに出会う。アビラのテレサは神秘主義で有名だ。禁欲主義をはるかに超越したもの。ヘロニマ・デ・ラ・フェンテはマニラの修道院、フィリピンの修道院に貢献した。このマニラに向かうときに制作されたことが銘文にある。上に書かれているテキストは、たぶん「神の救いは沈黙にある」だと思う。十字架の背後にリボンがあるが、「彼が(神が)賛美されている限り、私は満たされている。」とあるらしい。毅然とした表情、そして決意がみなぎる女性だ。

ディエゴ・ベラスケスといえば「ラス・メニーナス」だ!でも alei に先を越されたので仕方ない。alei くんが、ピカソ版の記事をアップ。記事 「パブロ・ピカソ ラス・メニーナス」いつの間にかダリもalei記事 「ダリ ラス・メニーナス」追記 そしてとうとうaleiは「ラス・メニーナス」のカテゴリーも用意した。aleiくんのカテゴリー 「ラス・メニーナス」他の画家のオマージュ作品のほか、ベラスケスの「ラス・メニーナスに描かれた女官 マリア・アグスティナ・サルミエントとイサベル・デ・ヴェラスコと矮人ニコラ・ ペルトサート、通称マリバルボラなども記事になっている。そして僕は、ラス・メニーナスの「謎の十字」を描いた人物をベラスケスの娘婿を想定して、マーソ(娘婿)のラス・メニーナスに基づいた作品やフェリペ4世一家を記事にした。僕の記事 Baroque 歪んだ真珠 青い血のスペイン・ハプスブルグ家

2008年、ピカソ美術館で「Forgetting Velázquez : Las Meninas(ラス・メニーナス、ベラスケスを忘れながら)」が開催された。ベラスケスのオマージュ、パロディが多くの画家、作家によった作品が展示された。

ラス・メニーナス ラス・メニーナス by フランシスコ・デ・ゴヤ 1778年ラス・メニーナス by ハワード・ポデスワThe Walkers (after Las Meninas), 2005年ラス・メニーナス by イヴ・サスマン(C)Eve Sussmanビデオ タイトル 89 Seconds at Alcazarそのほかのベラスケス関連記事記事 「没後350年 ディエゴ・ベラスケス」記事 「ベラスケス没後350年 王妃マリー・テレーズの肖像画」 追記 TBありがとうございます。記事 「John Singer Sargent」ジョン・シンガー・サージェントの「エドワード・D・ボイトの娘たち」を「ラス・メニーナス」と対比させてますジョン・シンガー・サージェントといえば、楓の記事もあった。楓の記事 画家ジョン・シンガー・サージェントと写真家セシル・ビートン楓は画家ジョン・シンガー・サージェンに基づいた「ウィンダム姉妹」、「マダムX」(ゴートロー夫人)のセシル・ビートンの写真のほか、スキャンダルになった「マダムX」(ゴートロー夫人)の右肩のストラップについても書いている。

>美しさは、永遠の謎なんだよ。人の一生のある一瞬に訪れる、奇跡のような瞬間なのに。